Frédéric Jager, artiste prisonnier du temps

Ils sont aussi expressifs qu’ils semblent vifs, aussi fantastiques qu’esthétiques : chez Frédéric Jager, chaque veine, chaque muscle palpite. Artiste du beau tiraillé entre deux époques, c’est dans le bronze qu’il a trouvé son expression, et peut-être même une certaine guérison. Rencontre avec un artiste aussi poétique que mélancolique.

© Collection privée

Melun, 1957: c’est dans cette patrie voisine du sculpteur Henri Chapu (1833- 1891) que Frédéric Jager voit le jour. Mauvais timing pour l’artiste, qui aurait préféré être le contemporain de l’icone du patrimoine local: “Je suis né 200 ans trop tard.” D’emblée, l’artiste affirme sa personnalité et un certain regret. Mais si la mélancolie le caractérise, ce n’est pas sans cultiver un certain sens comique… "Je ne peux pas vous raconter grand chose de ma naissance, je ne m’en souviens plus !” À la fin des années 1950, Frédéric Jager incarne un certain brassage social et culturel entre “une mère issue d’une famille de courageux travailleurs, de cafetiers de village” et un père venant “de la bonne famille du village, propriétaire de la belle maison, presque d’un petit château. L’histoire de mes parents, c’est la mauvaise lutte des classes. Il y aurait de quoi faire un film”, raconte-t-il. Après une première année à Melun, les Jager déménagent à Nancy pour suivre les changements professionnels du père de famille, travaillant dans la recherche.

L’enfance du jeune garçon débute dans une certaine légèreté. “Nous étions de bons bourgeois, bien élevés”, concède-t-il. Tandis que sa mère s’occupe des enfants, veillant à l’excellence de leur scolarité, Frédéric dessine déjà. “Je travaillais bien, même si j’étais trop bavard! J’ai commencé à dessiner vers l’âge de cinq ans. Souvent, lorsqu’il fallait remercier un ami pour quelque chose, mon père me demandait de faire un dessin pour le joindre à ses lettres.” Mais un drame bouleverse alors la famille. La mère de Frédéric disparaît prématurément, laissant un vide que ni le père ni le fils ne parviendront à combler réellement. “J’avais six ans. Mon père ne s’en est jamais remis. Il avait lui-même perdu sa mère au même âge, il nous a donc éduqué dans une certaine forme de mélancolie”, se souvient-il. Alors que la scolarité du jeune garçon était exemplaire, elle devient rapidement chaotique, à une époque où l’on cherchait moins à comprendre et accompagner le traumatisme de la perte d’une mère. “Après son décès, je suis devenu dernier de la classe, un vrai voyou. Je passais mon temps avec mes copains et je faisais la messe buissonnière. Comme j’avais été bien élevé, je savais manœuvrer mon monde.” Le collège se passe mal, de repêchages en rattrapages. Et si le dessin reste très présent, la créativité du presque adolescent s’exprime aussi et surtout à travers bêtises et pitreries. “Vers l’âge de dix ans, j’ai fait croire à la femme qui s’occupait de moi que j’allais travailler chez un copain. À l’époque, j’étais obsédé par l’idée de bouger, de changer de département… J’ai dû faire soixante-dix kilomètres jusqu’à ce que je trouve une borne, puis je suis rentré, comme si de rien n’était.”

TROUVER SA VOIE

Face aux difficultés scolaires de son fils et au peu d’intérêt qu’il y porte, son père décide de l’orienter vers une filière agricole. “Il s’est dit que j’aurais pu avoir des vaches et quelques chevaux. Nous avions un oncle à Elvange, en Moselle, où nous allions monter quand j’étais plus jeune. La première chose que je faisais en arrivant dans sa ferme était d’aller chercher le lait. Il élevait des chevaux et montait dans des concours hippiques. Cela m’avait tout de suite plu. Je montais en douce dans les champs, sans selle. J’ai mis le pied à l’étrier vers dix ans. J’étais assez intrépide et cela m’a valu quelques frayeurs.” Sans grande surprise, la formation agricole proposée par ce père toujours en pleine gestion de son deuil n’aboutit pas. Traversé par une crise identitaire, l’adolescent peine à trouver sa voie.

Le salut vient finalement d’une tante qui a bien cerné la personnalité de son neveu. “Elle a dit à mon père que j’étais artiste et qu’il fallait que je fasse une école d’art. Elle m’a emmené aux Beaux-Arts de Dijon, que j’ai intégrés.” La figure paternelle, férue de musique classique - Bach en particulier - n’y voit pas d’objections. Si le jeune homme, désormais âgé de seize ans, se passionne pour sa première année, il ne manque pas de se faire remarquer, à tous points de vue. Alors que les étudiants de cinquième année préparent un concours de sculpture, le directeur de l’école ordonne aux premières années de les aider à charger leurs sculptures dans le camion. C’est bien mal connaître Frédéric, qui exprime sans détour son refus. “Le directeur m’a alors demandé de mettre une de mes sculptures dans le camion, chose que j’ai faite.” Au nez et à la barbe du directeur comme des élèves de fin de cycle, Frédéric Jager remporte le premier prix national de sculpture. “C’est assez facile en somme, ce n’est pas comme la peinture. Leonard de Vinci avait raison. Il suffit de regarder ce que l’on fait !” Pour autant, l’aventure des Beaux-Arts tournera court. “Pour la première fois de ma vie, j’avais envie d’apprendre et je ne pouvais pas, car les enseignants en savaient moins que nous”, argue-t-il, encore un brin agacé presque cinquante ans plus tard. Après deux années, il se fait donc renvoyer, mais en est fier!

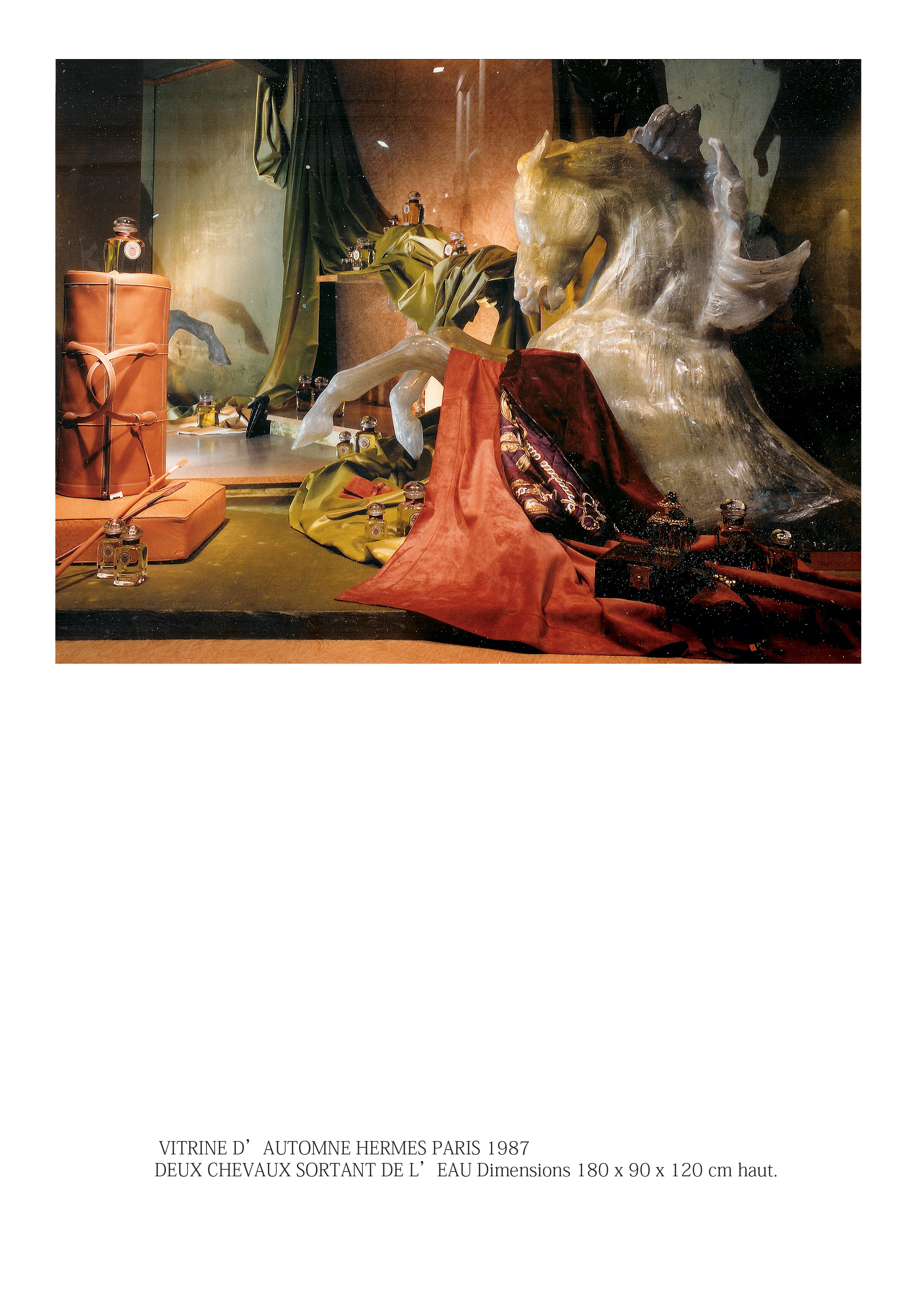

À seulement dix-sept ans, n’ayant peur de rien, il contacte alors une trentaine de parfumeurs parisiens, leur envoyant une ou deux photos de ses tableaux. Il décroche alors deux rendez-vous: le premier avec la maison Capuccino, et, surtout, avec Robert Ricci, le fils de l’iconique Nina. “C’est ainsi que je suis allé pour la première fois à Paris pour le rencontrer, rue François 1er. Je crois me souvenir que dans la salle d’attente, il y avait Jacques Séguéla. Je suis arrivé avec mes petits dessins sous verre. Robert Ricci m’en a finalement acheté un.” Une véritable sympathie naît alors entre les deux hommes. “Tous les ans, je lui envoyais mes vœux. Au fil du temps, nous sommes devenus assez proches, je le faisais rire. Il m’avait proposé de travailler ensemble sur un flacon, mais cela ne s’est jamais fait. Il m’avait également organisé une exposition quelques années plus tard, mais cela ne s’est pas concrétisé car il est décédé un mois avant...” Sa route croisera par la suite celle de la maison Hermès, de l’orfèvrerie Mellerio, de Chevignon, Pequinet ou encore la Société Générale.

© Collection privée

QUAND LE CHEVAL S’EN MÊLE...

© Collection privée

À peine majeur, Frédéric Jager se lance donc à son compte, touché par une grâce fugace. “Ensuite, les choses se sont bien enchaînées. J’ai exposé à Dijon, où j’ai très bien vendu. J’ai pu m’acheter une Méhari, un cheval, et j’ai cru que ma vie était faite...” Passée l’euphorie des débuts, la réalité s’impose alors à l’artiste qui connait une certaine précarité. “J’ai eu quelques années de vache maigre. Je n’ai jamais eu d’autre métier, mais j’ai fait quelques petits boulots, comme aux remontées mécaniques à l’Alpe d’Huez.” Il doit alors attendre d’atteindre vingt-cinq ans pour vivre enfin de son travail.

Ces quelques années de disette sont marquées par un nouveau drame qui le rapproche du cheval. “J’ai eu un grave accident de moto cross à dix-neuf ans. Ma fiancée de l’époque a été amputée.” Il se rend alors sur une vente aux enchères et dépense l’argent de la vente de sa moto dans une Pur-sang. “Tout le monde me la déconseillait. Elle n’était pas vraiment gentille et très chaude...” Un investissement vite perdu, puisque la jument décèdera d’une crise cardiaque un an plus tard. Mais la passion de l’animal était bien là. “Dès qu’elle est morte, j’ai racheté un autre cheval. Je voulais des chevaux avec les veines qui sortent d’un seul coup. J’en ai eu jusqu’à cinq ou six en même temps.” Pendant ses années folles, une rencontre est alors décisive pour le jeune artiste. Au Salon du cheval de Paris, il fait la connaissance de Pierre Delgado. Une belle amitié se tisse entre les deux hommes. “Il m’avait dit que si j’avais besoin d’aide, il serait là. J’ai vécu un an dans sa famille.”

Cavalier autodidacte, Frédéric Jager monte alors comme il sculpte, à l’instinct! “Je n’ai jamais rien appris, je montais seul. À quarante ans, mon rêve était de disputer des concours hippiques. Il a donc fallu que je passe mes Galops, alors que j’avais passé vingt ans à sauter des fagots dans les champs sans savoir comment faire!” Le hasard le place sur la route d’une légende du saut d’obstacles: Marcel Rozier. “Nous nous ennuyons tous les deux dans un dîner. J’étais émerveillé qu’il soit là et lui était content d’avoir quelqu’un à qui parler. Il m’a proposé de venir chez lui, à Bois-le-Roi, pour voir s’il pouvait m’aider à réaliser mon rêve: sauter deux mètres. J’y suis donc allé une demi-douzaine de fois, et je dois d’ailleurs y retourner dans un mois et demi.” Le sculpteur, ponctuellement cavalier de concours, rêve aujourd’hui de sortir un jour sur des épreuves à 1,20m voire 1,30m.

ARTISTE ACCOMPLI…

Indéniablement, l’homme est bien plus loquace lorsqu’il s’agit de parler de ses chevaux que de ses talents d’artiste. “Il est passionné par ce qu’il fait, touche-à-tout, passant de la sculpture en bronze, au bas-relief en plâtre, au dessin, à la peinture, récemment sous forme de fresques murales, mais aussi à la guitare. Bref, c’est un artiste jusqu’au bout des ongles ! C’est remarquable, il a un monde bien à lui...”, précise sa femme, Marie. “Je cherche à exprimer le beau du cheval: le cheval c'est l’harmonie. Le chic du cheval est passionnant à faire ressortir de ses mains”, s’attarde-t-il néanmoins à expliquer. Frédéric Jager cultive une passion pour les chevaux expressifs, y compris dans des styles bien différents. “La première fois que j’ai vu un cheval Arabe, j’ai compris qu’ils étaient les plus beaux. Pour autant, je suis également fan des chevaux allemands et néerlandais. Je change d’ailleurs de sujet quand j’en parle avec mes copains cavaliers, car nous ne sommes pas toujours d’accord”, sourit-il. L’homme se distingue aussi par les matières qu’il apprécie. “Si l’époque me convenait davantage, j’aurais fait du marbre, car c’est le plus beau”, dit celui qui travaille plutôt le bronze. Comment alors ne pas imaginer ses statues comme des représentations contemporaines des chevaux de pierre de l’époque gréco-romaine? “Je n’ai jamais voulu en faire. Je me suis toujours dis que ce serait trop compliqué financièrement car je ne parviendrais pas à vendre ce travail.” De l’absolue noblesse de la matière à sa plus commune simplicité, c’est aussi dans le plâtre blanc qu’il aime plonger ses mains.

Discret mais plébiscité, il n’est cependant pas rare de croiser son travail aux quatre coins de l’Hexagone. La “Fontaine aux trois chevaux” a ainsi été acquise par le Musée Vivant du Cheval de Chantilly, tandis que la ville de Melun est tombée sous le charme de “L’homme et son fils à cheval”, et que Maisons-Laffitte profite du cheval grandeur nature nommé “Chaconne”. De fait, Frédéric Jager ne participe que rarement à des expositions. Les vernissages “pince-fesses”, le bling-bling rutilant des coupes de champagne ne sont pas des exercices qui le séduisent. De son côté, le bouche-à-oreille a depuis longtemps fait son œuvre. Ainsi, l’artiste a déjà présenté trois fois son travail aux concours Longines de Hong Kong, par exemple.

...ET NOSTALGIQUE

Mais l’artiste avoue être moins passionné qu’avant par son travail, perdu dans une époque qu’il exècre et dans laquelle il se perd. “Je crée avec moins d’entrain depuis quelques années. Je suis déçu et malheureux de mon époque. Je ne comprends plus le monde dans lequel je vis… Moi, je vis au temps de Michelangelo. Pour un sculpteur classique comme moi, la période est dure, je rame à contre courant tout le temps. Tout ce que je fais ne se fait plus. Le bon goût s’en va, les gens ne savent plus ce qui est beau. Je croyais qu’on avait démocratisé le bon goût, mais c’est faux”, regrette-t-il. Entre starlettes écervelées, une culture du vide et une standardisation des styles, difficile de lui donner totalement tord… Heureusement, l’esprit du sculpteur ne tarde pas à briller dès qu’il aborde ou revient sur ses facéties de l’enfance qui l’amusent aujourd’hui encore terriblement, comme un soupçon de syndrome de Peter Pan, la maturité en plus. “J’aime la vie, j’aime m’amuser, j’aime faire des bêtises.” Il faut dire qu’à soixante-trois ans, il fréquente toujours les terrains de moto cross! Aujourd’hui, et depuis quelques années déjà, c’est dans la maison de famille acquise il y a bien longtemps par son père qu’il est installé et qu’il continue de créer, comme une façon de se protéger.

Cet article est paru dans le dernier numéro du magazine GRANDPRIX (n°120).