“Il n'y aurait probablement pas eu Bartabas sans François Baucher”, Guillaume Henry

Depuis plus de vingt ans, Guillaume Henry, écrivain, éditeur, historien du cheval et instructeur d’équitation, et Marine Oussedik, peintre, illustratrice et sculptrice, collaborent. Après les fameux livres des Galops édités par Belin, “L’encyclopédie du cheval et de l’équitation”, ou encore “Une histoire de l’équitation française ”, le duo a de nouveau frappé cette année en publiant un ouvrage consacré à l’un des écuyers majeurs de l’équitation: François Baucher. Intitulée “François Baucher, l’homme, la méthode” et illustrée avec poésie par Marine Oussedik, cette biographie plonge ses lecteurs dans le Paris du XIXe siècle, ses manèges et son cirque si populaire, au sein duquel l’écorché vif François Baucher a vécu et évolué. Entretien avec les auteurs.

.

© Marine Oussedik

Pourquoi avoir décidé de consacrer un livre à François Baucher?

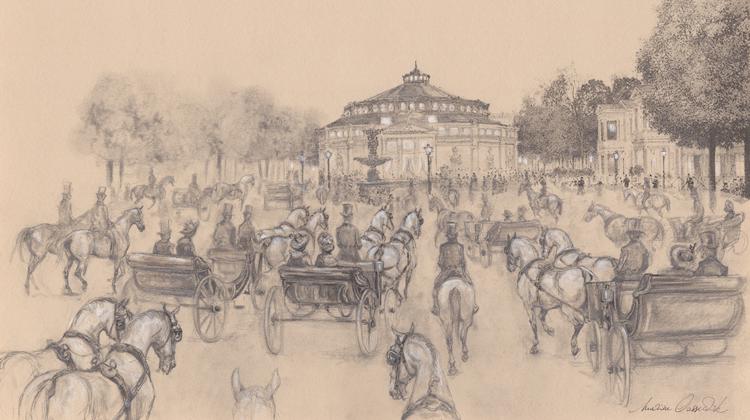

Guillaume Henry: Mon travail est avant tout celui d’un historien. Je suis toujours à la recherche d’un sujet qui puisse susciter l’intérêt des cavaliers, par la dimension équestre d’une part, mais également par la découverte des racines de l’équitation. François Baucher et ses “manières” ont largement contribué à l’équitation telle qu’on la pratique aujourd’hui. Je trouvais donc opportun d’en rappeler les fondements. Mais François Baucher est aussi celui qui a donné ses lettres de noblesse au cirque! Il n’y aurait probablement pas eu Bartabas sans Baucher! Le livre parle donc également beaucoup du Paris de l’époque, de la vie de la haute société – dont François Baucher ne faisait d’ailleurs pas partie et qu’il a pu approcher grâce à son art équestre –, qui était en grande partie rythmée par l’effervescence du cirque.

Pourquoi François Baucher gagne-t-il à être mieux connu aujourd’hui?

Guillaume Henry: Aujourd’hui, la majorité de nos équitants connaissent finalement peu François Baucher, comme d’autres. C’est dommage. Si des écuyers se sont, à travers l’histoire, donné le mal de chercher des solutions pour avancer au mieux avec les chevaux, pourquoi ne pas s’en inspirer? Nous apprenons tous le dicton: “Main sans jambes, jambes sans main”, mais qui sait qu’il vient de François Baucher? Il en va de même pour le travail sur les assouplissements localisés, qui constitue la base de son travail, et sur les flexions. Sans oublier qu’il est l’inventeur de l’équilibre horizontal, celui qui permet de greffer ensuite des mouvements dessus; un équilibre que l’on retrouve aujourd’hui dans les reprises de dressage. Et puis, les cavaliers contemporains sont perpétuellement à la recherche de chevaux légers et souples: le bauchérisme pourrait leur apporter beaucoup!

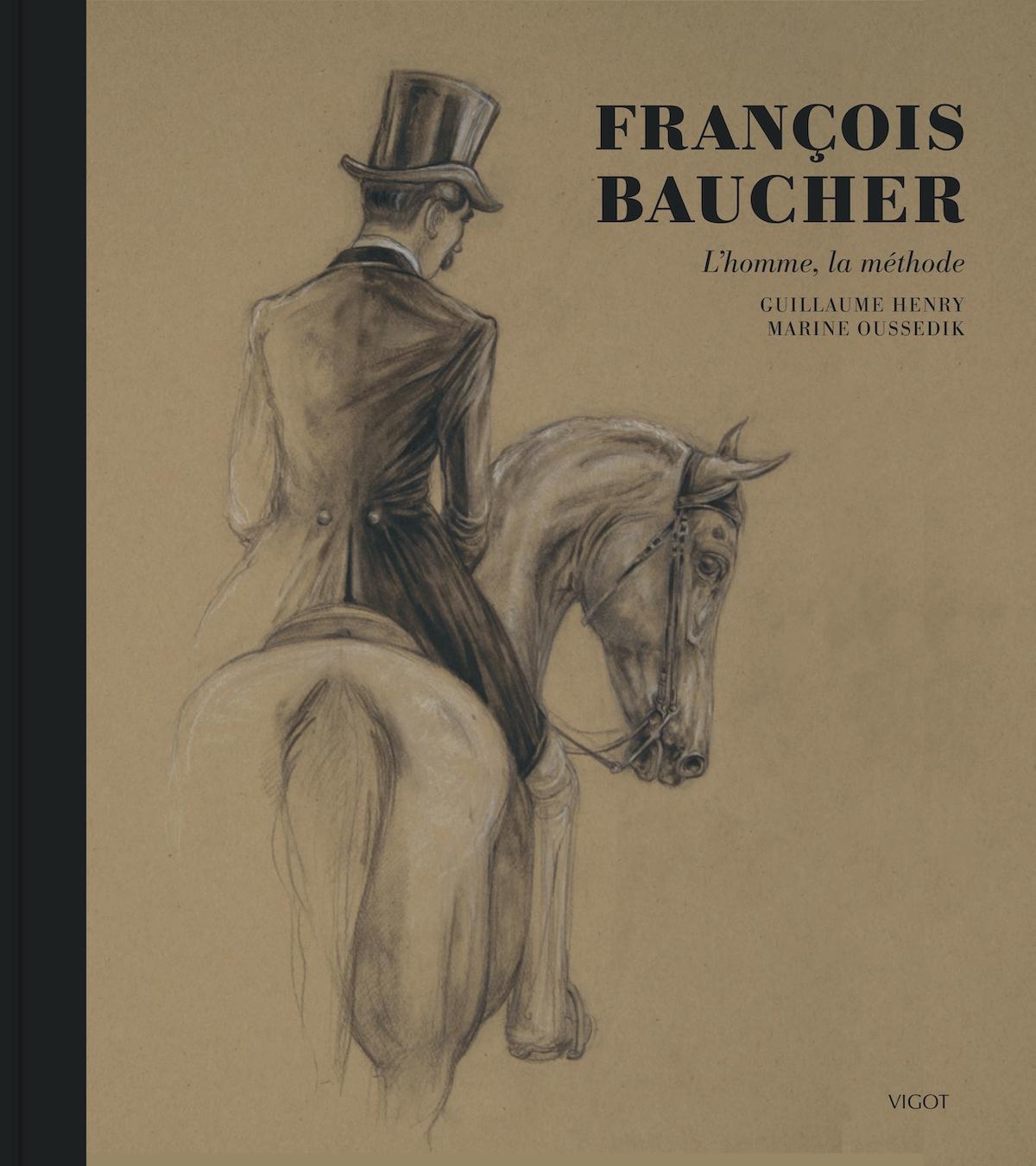

“François Baucher, l’homme, la méthode”, long de 160 pages, est à retrouver aux éditions Vigot, au prix de 39 euros.

© Éditions Vigot

Comment avez-vous procédé pour illustrer l’ouvrage?

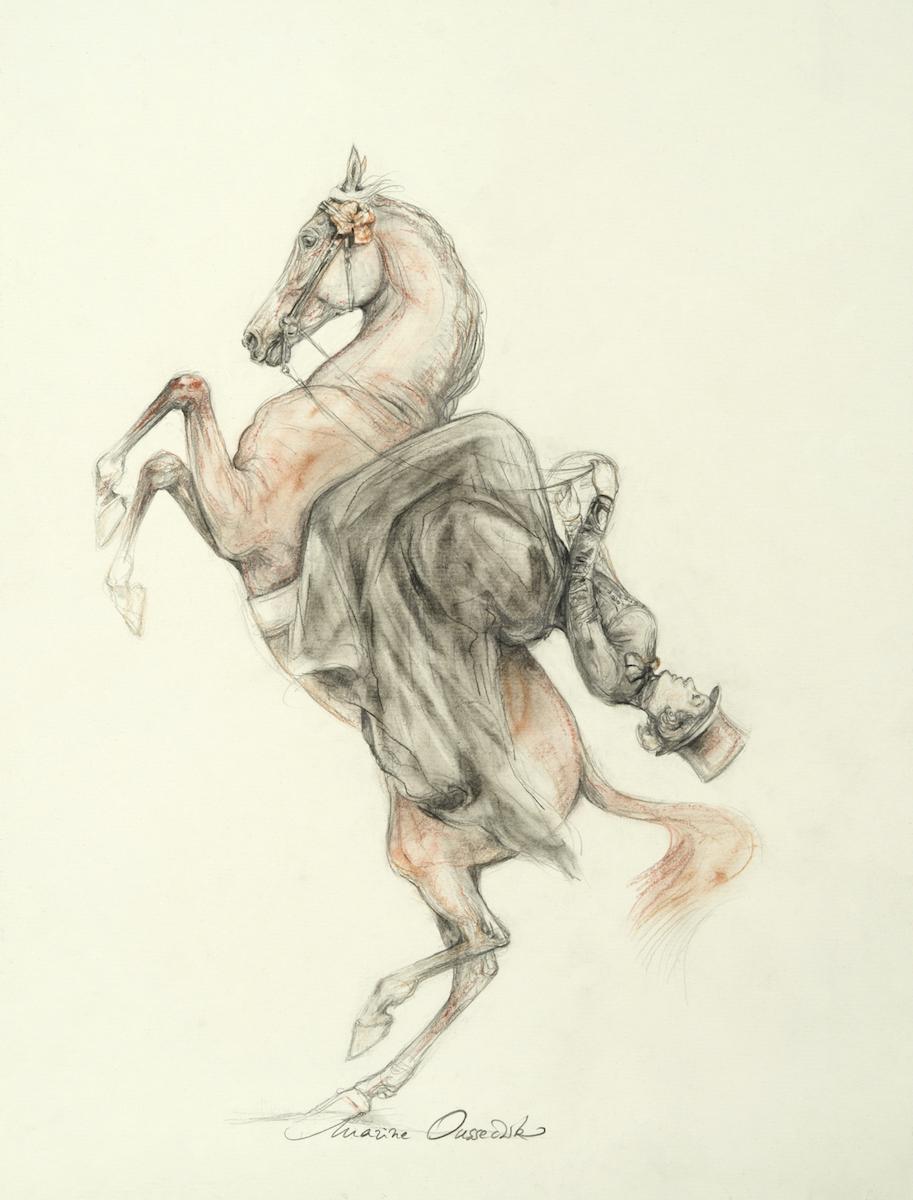

Marine Oussedik: Le défi fut de ne pas seulement représenter un écuyer. En effet, il a fallu d’une part que je représente l’homme, et d’autre part l’univers dans lequel il a évolué. Cela a constitué un véritable travail de recherche! Il n’existe aucune photo de François Baucher, sauf une qui le montre à pied, et déjà âgé. Le reste n’est que gravures, donc il s’agit déjà de l’interprétation d’un artiste. De fait, j’ai procédé à de nombreuses recherches et lectures pour essayer de m’en faire ma propre image. Il a fallu également parvenir à représenter le plus fidèlement possible les figures de manège à travers le vocabulaire de l’époque. Par exemple, lorsqu’il mentionne un “piaffer dépité en se campant”, à quoi cela doit-il ressembler concrètement? Pour “le galop en arrière sur trois jambes”, quel membre dessiner en extension? Aussi, je voulais que l’on puisse deviner le lien puissant que François Baucher entretenait avec les chevaux, car il est fondamental. C’est ce que j’ai recherché pour l’illustration choisie pour la couverture du livre: on perçoit une complicité entre lui et son cheval, qui est à l’écoute, la tête tournée vers lui. “Vous vous efforcerez de causer avec le cheval et de vous en faire écouter”, disait-il, d'ailleurs. Quant à la représentation de Paris, je me suis plongée dans les archives pour essayer de retrouver les rues citées dans les textes. Il était important de s’imprégner pleinement de la ville de l’époque et de retrouver cette ambiance où le cirque occupait une telle importance.

Enfin, l’un des autres défis a été d’illustrer la “seconde manière” (la deuxième méthode qu’il a théorisée, ndlr).En effet, aucune gravure ne la montre, car François Baucher ne s’est plus jamais montré en spectacle après son accident (en 1855, l’artiste a été gravement blessé par la chute d’un lustre alors qu’il entraînait un cheval à pied, lui générant un handicap physique assez lourd, ndlr). Je me suis donc appuyée sur les textes pour représenter l’équitation plus douce qu’il a montrée par la suite. Ce fut un travail passionnant!

Vous parlez d’une équitation plus douce; Guillaume, diriez-vous que c’est le cas de la “deuxième manière” de François Baucher? Pourriez-vous par ailleurs rappeler les fondements de chacune des deux manières?

Guillaume Henry : François Baucher a effectivement créé une “première manière”, puis une “seconde” après son terrible accident de 1855, qui le laissera gravement handicapé. En réalité, elle était en germe une bonne dizaine d’années plus tôt, mais l’accident l’a en quelque sorte précipitée, Baucher étant devenu physiquement très diminué (il n’a jamais pu remettre ses bottes, par exemple, ndlr). D’ailleurs, il ne reparaîtra plus à cheval en public. C’est l’un de ses élèves, le général Faverot de Kerbrech, qui décrira, en premier, cette “seconde manière”. Concernant les fondements de chacune de ces manières, c’est justement tout l’objet de l’ouvrage. J’ai mené un long travail de simplification et de clarification, que Marine a parfaitement réussi à illustrer à merveille. Le mieux est donc de lire le livre…